Falsch-positiver Test auf Amphetamin unter Methyldopa

Rubrik: Unerwünschte Arzneimittelwirkungen

Nachdruck aus: Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 2024; Ausgabe 2: 4-9

Das Testen auf den Konsum von Drogen und Arzneimitteln mittels Immunoassays (Drogenscreening, Urinschnelltests) kommt heute häufig im klinischen Alltag, aber auch in Gesundheitsämtern und bei Polizeikontrollen zur Anwendung. Die immunchemischen Prüfverfahren basieren auf einer Antigen-Antikörper-Reaktion und sind auf die Erfassung eines oder mehrerer Stoffe und/oder deren Metabolite ausgerichtet. Viele Arzneimittel und Nahrungsmittel, die gleichzeitig eingenommen bzw. konsumiert werden, können zu falsch-positiven Ergebnissen führen, die weitreichende gesundheitliche Folgen und rechtliche und soziale Konsequenzen für die Betroffenen haben können. Vom Betroffenen bestrittene positive Ergebnisse bedürfen einer Überprüfung mittels einer Bestätigungsanalyse. Anlässlich einer Fallmeldung an die AkdÄ geben wir einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu falsch-positiven Ergebnissen von Urinschnelltests.

Der Fall

Der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) wurde der Fall einer 39-jährigen Patientin gemeldet, bei der bei einem routinemäßigen Urin-Drogenschnelltest im Rahmen einer amtsärztlichen Untersuchung zunächst der Nachweis von Amphetaminen positiv ausfiel. Es bestanden keine psychiatrischen oder Suchterkrankungen in der Anamnese und der Konsum wurde glaubhaft verneint. Die Patientin nahm aufgrund arterieller Hypertonie Methyldopa (1 x 1.000 mg), Metoprolol (1 x 11,88 mg) sowie L-Thyroxin ein. In der Untersuchung mittels Gaschromatografie wurden keine Amphetamine nachgewiesen. Nach Absetzen von Methyldopa wurde der Schnelltest auf Wunsch der Patientin wiederholt und fiel negativ aus.

Bewertung

In einer systematischen Literaturrecherche fanden sich zahlreiche Reviews und Fallberichte zu falsch-positiven Ergebnissen des Amphetaminscreenings durch die gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln (1-8). In der Datenbank Micromedex findet sich folgender Hinweis: „Methyldopa may result in false-posive amphetamine urine screening due to mechanism unknown.“ (9).

Falsch-positive Ergebnisse durch die Einnahme von Methyldopa wurden in einer Studie explizit erwähnt (1). Hierbei wurden elektronische Gesundheitsdaten zu 698.651 Urindrogenscreenings mit zehn marktüblichen Drogentests in den USA als Datenbasis herangezogen. Anhand der bekannten Arzneimitteleinnahme wurden Hypothesen aufgestellt, welche kreuzreaktiven Wirkstoffe die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Tests auf Amphetamine oder Buprenorphin erhöhen könnten. Die potenzielle Kreuzreaktivität wurde als Odds Ratio aus einer logistischen Regression quantifiziert. Anschließend wurde die Kreuzreaktivität experimentell bestimmt, indem der fragliche Wirkstoff oder seine Metaboliten drogenfreiem Urin zugesetzt wurden, der dann mit jedem verfügbaren Test analysiert wurde. Für die Urintests auf Amphetamine zeigte sich eine potenzielle Kreuzreaktivität für u. a. Procainamid, Imatinib, Esmolol und Methyldopa. Dabei zeigten die meisten Metaboliten ähnliche Kreuzreaktivitätsprofile wie die jeweilige Muttersubstanz, mit einer Ausnahme: α-Methyldopamin (ein Metabolit von Methyldopa) zeigte eine Kreuzreaktion mit dem Amphetaminscreening, obwohl Methyldopa selbst und ein anderer Metabolit, 3-o-Methyldopa, keine Kreuzreaktivität aufwiesen. Die dafür erforderliche Konzentration wurde für α-Methyldopamin auf 13,6 µg/ml berechnet.

Amphetamin gehört chemisch zur Stoffgruppe der Phenylethylamine und ist das α-Methyl-Homolog von Phenylethylamin, das selbst aus der Aminosäure Phenylalanin biosynthetisiert wird (2). Somit weist Amphetamin eine relativ einfache chemische Struktur auf, die Kreuzreaktivitäten mit ähnlichen chemischen Strukturen beim Drogenscreening mittels Immunoassays begünstigt, da es schwierig ist, Antikörper zu entwickeln, die spezifisch für Amphetamin und Methamphetamine sind. Amphetamin-Immunoassays sind die Screeningtests, die am häufigsten mit falsch-positiven Ergebnissen aufgrund der Anwesenheit anderer kreuzreagierender Substanzen assoziiert sind (10).

Methyldopa ist ein α-methyliertes Derivat der Aminosäure und Dopaminvorstufe Levodopa. Im ZNS erfolgt die Metabolisierung zu α-Methyldopamin und im nächsten Schritt zum pharmakologisch wirksamen α-Methylnoradrenalin. Methyldopa ist ein Agonist an zentralen postsynaptischen α2-Adrenozeptoren, was zu einer Hemmung der Sympathikusaktivität führt. Zusätzlich wird durch Stimulation von peripheren präsynaptischen α2-Adrenozeptoren die Noradrenalin-Freisetzung gehemmt (11). Dadurch sinken der Blutdruck, das Herzzeitvolumen und die Herzfrequenz. Durch Methyldopa können eine Reihe von Labortests gestört werden. In der Fachinformation methyldopahaltiger Arzneimittel werden u. a. folgende Beeinflussungen beschrieben (12):

- fälschlich hohe Werte für Katecholamine und/oder Vanillinmandelsäure bei fluorimetrischer Bestimmung in Urin und Plasma;

- falsch-positiver Schwartz-Watson-Test für Porphobilinogen;

- falsch-positive Glukosewerte bei der Kupferreduktionsprobe (Klinitest-Tabletten);

- fälschlich niedrige Werte für 5-Hydroxyindolessigsäure;

- Störung der Kreatininbestimmung mit alkalisierter Pikrinsäure;

- Störung der kolorimetrischen SGOT-Bestimmung.

Oral verabreichtes Methyldopa wird variabel und unvollständig aktiv resorbiert. Die orale Bioverfügbarkeit wird durch Metabolisierung in Darmepithel und Leber (First Pass) eingeschränkt. Methyldopa wird zu etwa 16 Prozent an Plasmaproteine gebunden. Rund 40 Prozent der Dosis werden renal eliminiert, überwiegend als Sulfatkonjugat (ca. 50–70 %) und als unverändertes Methyldopa (ca. 25 %) (12). Ausgehend von einer maximalen Plasmakonzentration (cmax) von 0,95 mg/l (tmax = 3,5 h nach Einnahme von Presinol 250 mg) und cmax = 2,05 mg/l (tmax = 4 h nach Einnahme von Presinol 500 mg) erscheint die oben genannte Cut-off-Konzentration von 13,6 µg/ml für den Metaboliten α-Methyldopamin (1, 13) durchaus erreichbar bei einer kontinuierlichen Einnahme, wie sie für Methyldopa in der Behandlung der arteriellen Hypertonie erforderlich ist (12).

Drogenscreening

Das Testen auf den Konsum von Drogen und Arzneimitteln mittels Immunoassays (Drogenscreening, Drogentests, Urinschnelltests) wird heutzutage im klinischen Alltag, aber auch in Gesundheitsämtern und bei Polizeikontrollen häufig verwendet. Immunchemische Prüfverfahren basieren auf einer Antigen-Antikörper-Reaktion und sind auf die Erfassung eines oder mehrerer Stoffe und/oder deren Metaboliten ausgerichtet. Die Anwendung dieser Verfahren ist dann indiziert, wenn schnell und kostengünstig ein Hinweis über eine mögliche Einnahme von Substanzen einer Stoffgruppe erforderlich ist. Solche Tests sind beim Verdacht auf eine Intoxikation, als Screening auf einen Missbrauch und zur Abstinenzkontrolle bei bekannter Abhängigkeit relevant (14).

Drogentests können gesetzlich vorgesehen sein (z. B. bei Sportlern, Piloten, Lokführern, Schiffskapitänen, Berufskraftfahrern, Gefängnisinsassen) oder situativ angeordnet werden bei Personen, die an Kfz- oder Bootsunfällen oder Betriebsunfällen beteiligt waren oder im Straßenverkehr auffällig geworden sind. Auch bei Personen, die in einem gerichtlich verordneten Therapieprogramm oder in einem Entzugsprogramm sind, sowie im Zusammenhang mit einer Bewährung (um die Einhaltung der Abstinenz zu überwachen) werden solche Drogenscreenings durchgeführt. Auch können solche Tests für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst oder Verbeamtungen erforderlich werden (3).

Sowohl bei Immunoassays als auch bei chromatografischen Bestimmungen mittels Gas-Chromatografie/Massenspektrometrie (GC/MS) müssen bestimmte Schwellenwerte (Cut-offs) verwendet werden. Dabei handelt es sich um willkürlich festgelegte Grenzwerte, ab wann ein Testergebnis als „positiv“ bzw. „negativ“ klassifiziert wird. Darüber hinaus kann auch die Sensitivität des Testsystems mit dem Cut-off gesteuert werden. Je nachdem, welches Testsystem mit welchem Cut-off zur Anwendung kommt, kann die Nachweisdauer der jeweiligen Substanz verlängert werden (10, 14).

Ein wesentlicher Nachteil der Immunoassays ist die Möglichkeit für Kreuzreaktionen der verwendeten Antikörper mit anderen, nicht relevanten Substanzen (Arzneimittel, Lebensmittel). Besonders betroffen sind die Testungen auf ganze Substanzklassen (z. B. Amphetamine, Benzodiazepine etc.). Daher ist es essenziell, für die Auswertung der Testergebnisse die sogenannten Kreuzreaktionslisten für das vom jeweiligen medizinischen Labor verwendete Immunoassay-Testsystem zu berücksichtigen. Diese Listen führen auf, mit welchen Substanzen sowie in welchen Konzentrationen der Immunoassay jeweils falsch-positive bzw. falsch-negative Ergebnisse liefert (3, 4, 6).

Screeningtests anhand eines schnellen qualitativen Urin-Immunoassays können falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse haben. Positive Ergebnisse im Screeningtest können auf unerwünschte Kreuzreaktionen zurückzuführen sein und sollten durch eine zweite, meist chromatografische Methode (z. B. GC/MS) bestätigt werden. Die GC/MS ist ein direktes Nachweisverfahren, mit dem tatsächliche Substanzen (Drogen sowie Metaboliten) nachgewiesen und exakt quantifiziert werden können.

Falsch-negativ bedeutet, dass ein Test trotz des Vorhandenseins toxikologisch relevanter Substanzen ein negatives Ergebnis anzeigt. Bei falsch-positiven Ergebnissen fallen die Tests positiv aus, obwohl der angezeigte Wirkstoff im Untersuchungsmaterial nicht vorhanden ist. Solche Ergebnisse können folgenschwere Fehlschlüsse bedingen, wenn beispielsweise wegen eines fälschlicherweise angenommenen Rückfalls eine Therapie widerrufen, ein Strafverfahren eingeleitet oder eine invasive oder medikamentöse Behandlung (z. B. Hämoperfusion oder Antidotgabe) erfolgt (4).

Falsch-positive Ergebnisse durch Arzneimittel

Die Einnahme von bestimmten Arzneimitteln oder bestimmten Lebensmitteln kann falsch-positive Ergebnisse bei den Screeningtests bedingen. So können Mohnsamen falsch-positive Ergebnisse beim Schnelltest auf Opioide bedingen. Pseudoephedrin, trizyklische Antidepressiva und Quetiapin können falsch-positive Ergebnisse für Amphetamine verursachen und Ibuprofen kann falsch-positive Ergebnisse für Marihuana bedingen (4).

Als prägnante Beispiele werden immer wieder genannt: die falsch-positiven Ergebnisse beim Testen auf LSD nach der Einnahme des Hustenmittels Ambroxol oder des Antidepressivums Sertralin oder die positiven Resultate beim Immunoassay für Amphetaminderivate nach der Einnahme von Süßstoffen (Cyclamat) (4). Zu falsch-positiven Ergebnissen bei der Opiattestung kann es nach der Einnahme von Amitriptylin und Promethazin kommen, die auch im Rahmen von Entzug und Behandlung von Suchterkrankungen eingesetzt werden (3). Viele Immunoassays auf trizyklische Antidepressiva fallen falsch-positiv aus, wenn gleichzeitig das Antihistaminikum Diphenhydramin oder Phenothiazin-Psychopharmaka eingenommen werden (4).

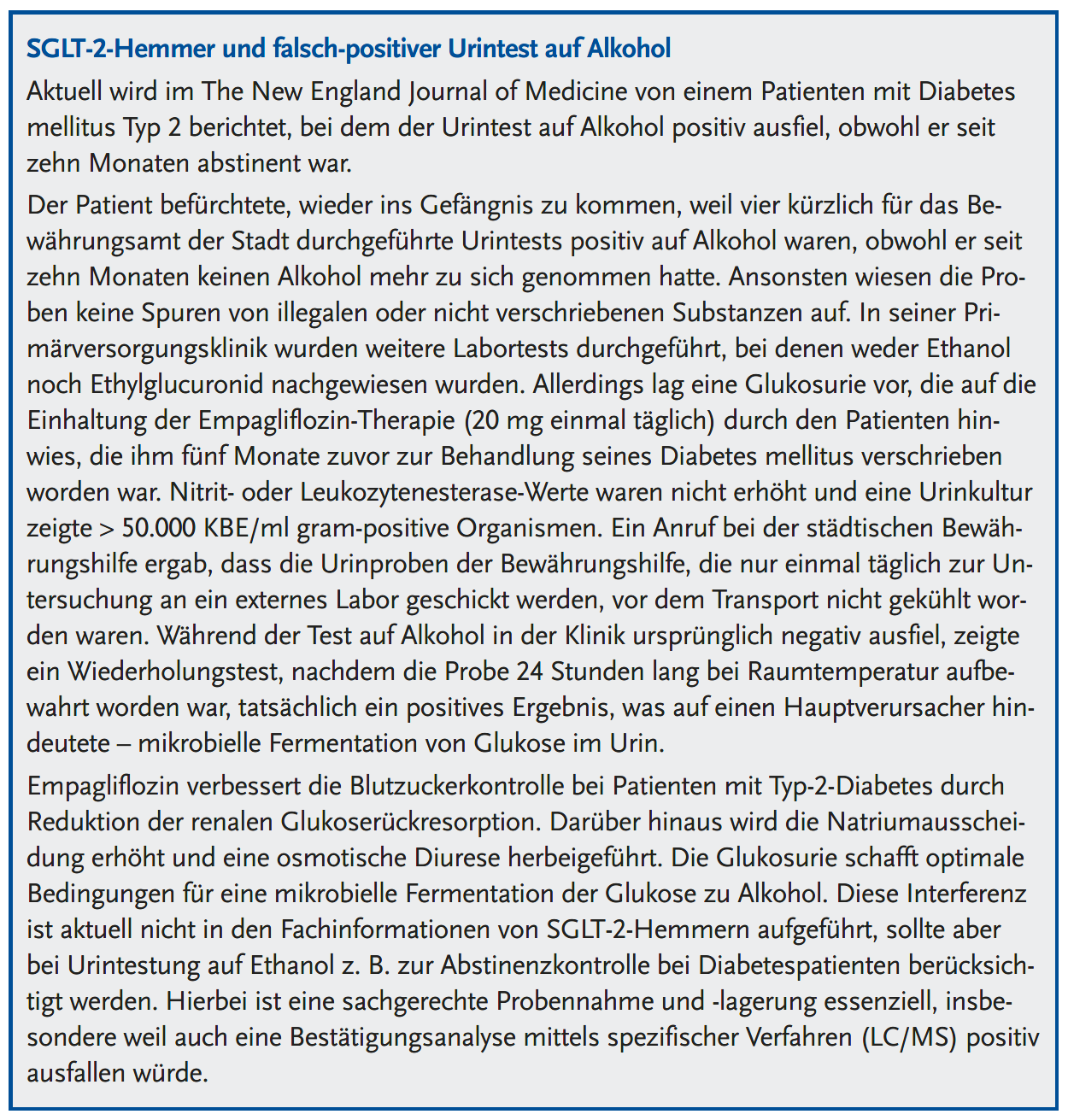

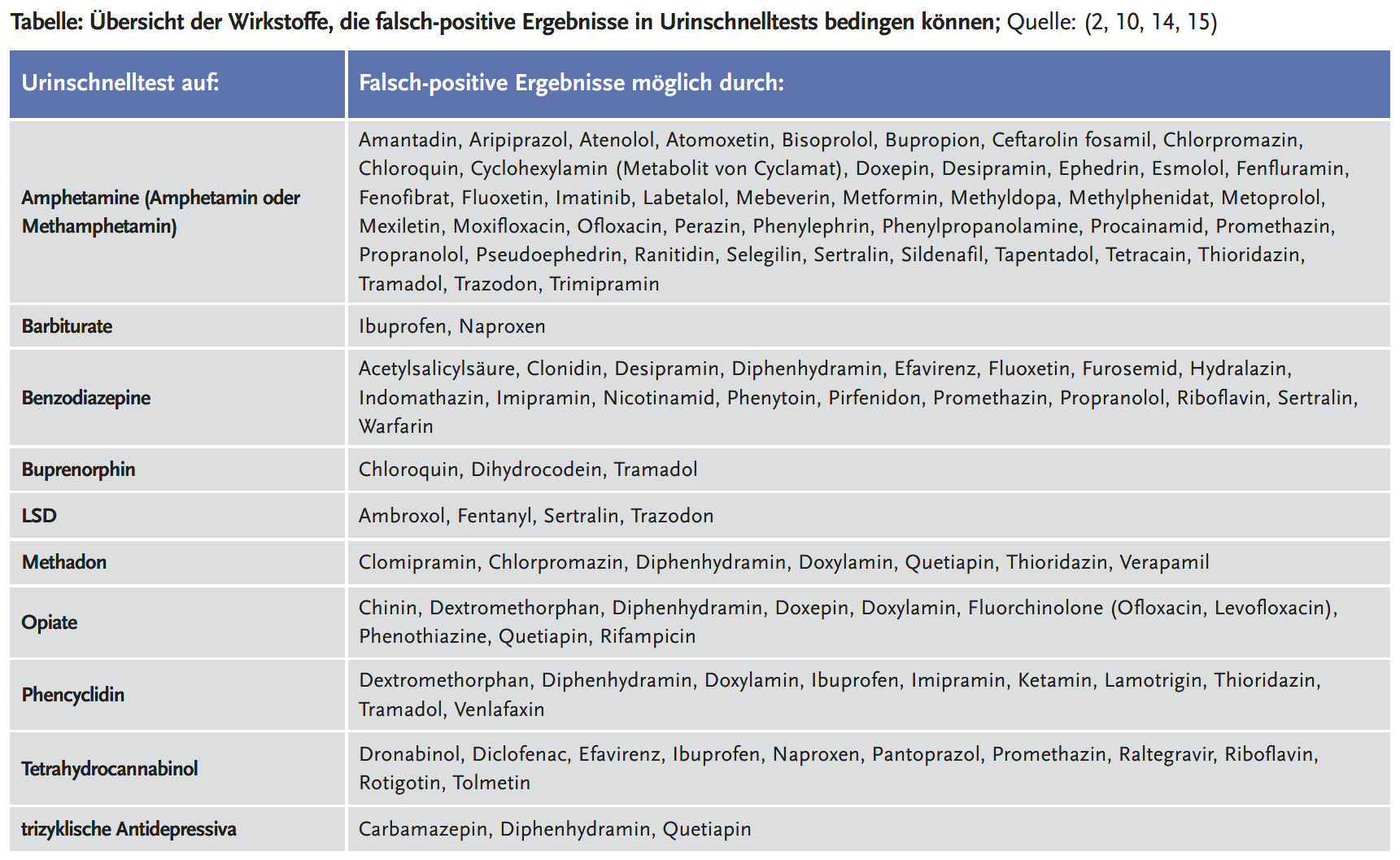

Ein Überblick der möglichen Kreuzreaktivitäten für gängige Urintests findet sich in der Literatur (2, 6, 10, 15). In der Tabelle sind Wirkstoffe zusammengefasst, die falsch-positive Ergebnisse in Urinschnelltests bedingen können. Es ist zu beachten, dass die Angaben zum größten Teil aus experimentellen Studien und Auswertungen sowie von Fallserien stammen. Sie sind nicht immer klinisch validiert, wenn auch zu den meisten ein plausibler Mechanismus der Störwirkung vorliegt. Zudem ist das Auftreten und das Ausmaß der Kreuzreaktivität vom Produkttyp des Tests abhängig. Daher sind nicht alle Wirkstoffe in der Produktinformation aller Urintests angegeben, die beim Drogenscreening zur Anwendung kommen. Auf Vollständigkeit wird kein Anspruch erhoben.

Fazit

Eine positive Testung auf z. B. Amphetamin mittels Urinschnelltest bedeutet nicht unbedingt den Nachweis von Amphetaminen im Urin. Auch andere, vom verwendeten Testsystem miterfasste Substanzen, Arzneimittel oder Lebensmittel können dafür verantwortlich sein. Urinschnelltests basieren auf Immunoassays und liefern nur ein vorläufiges Ergebnis. Aufgrund des Einsatzes von Antikörpern und der beschriebenen Kreuzreaktionsproblematik sollte ein positives Drogenscreeningergebnis – insbesondere bei sensiblen bzw. rechtsmedizinischen Fragestellungen – mit einem chromatografischen Referenzverfahren bestätigt werden.

Literatur

- Hughey JJ, Colby JM: Disco-vering Cross-Reactivity in Urine Drug Screening Immunoassays through Large-Scale Analysis of Electronic Health Records. Clin Chem. 2019;65(12):1522-1531. doi: 10.1373/clinchem.2019.305409.

- Mode K et al.: Guilty or not guilty? – False positive results of common medicines in drug tests: review and practical guide. Folia Med Cracov. 2023;63(2):107-134. doi: 10.24425/fmc.2023.145917.

- Blasius H: Urin-Drogentests vorsichtig interpretieren: Arzneimittel können falsch positive Ergebnisse auslösen. Deutsche ApothekerZeitung 26.05.2016 [Stand: 08.01.2024]. Verfügbar unter: www.deutsche-apo-theker-zeitung.de/daz-az/2016/ daz-21-2016/urin-drogentests-vorsichtig-interpretieren.

- Schütz H et al.: Risiken beim Drogenscreening mit Immunoassays. Dtsch Med Wochenschr. 2004; 29(37):1931¬1934. doi: 10.1055/s-2004-831365.

- Snozek CLH et al.: False-positive amphetamine results on several drug screening platforms due to mexiletine. Clin Biochem. 2018;58:125-127. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.05.013.

- Saitman A et al.: False-positive interferences of common urine drug screen immunoassays: a review. J Anal Toxicol. 2014;38(7):387-396. doi: 10.1093/jat/bku075.

- Rackow A, Knezevic C: Solriamfetol and m-Chlorophenylpiperazine Cause False Positive Amphetamine Results on Urine Drug Screening. J Anal Toxicol. 2023. doi: 10.1093/jat/bkad088.

- Battini V et al.: Psychiatric and non-psychiatric drugs causing false-positive amphetamines urine test in psychiatric patients: a pharmacovigilance analysis using FAERS. Expert Rev Clin Pharmacol. 2023;16(5):453-465. doi: 10.1080/17512433.2023.2211261.

- www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/deeplinkaccess; 2024 [Stand: 01.02.2024].

- Moeller KE et al.: Clinical Interpretation of Urine Drug Tests: What Clinicians Need to Know About Urine Drug Screens. Mayo Clin Proc. 2017;92(5):774-796. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.12.007.

- Lüllmann H et al.: Pharmakologie und Toxikologie: Arzneimittelwirkungen verstehen – Medikamente gezielt einsetzen: ein Lehrbuch für Studierende der Medizin, der Pharmazie und der Biowissenschaften, eine Informationsquelle für Ärzte, Apotheker und Gesundheitspolitiker. 18., vollständig überarbeitete Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York 2016.

- Fachinformation zu „Presinol® 125 mg/250 mg/500 mg Filmtabletten“; Stand: 2008.

- Myhre E et al.: Clinical pharmacokinetics of methyldopa. Clin Pharmacokinet 1982; 7(3):221-233. doi: 10.2165/00003088-198207030-00003.

- Pfäffli M et al.: Urinschnelltests (Immunoassays) auf Drogen und Medikamente – Wissenswertes für den Arzt. Schweiz Med Forum. 2013;13(16):318-322; boris.unibe.ch/44651/1/smf-01491.pdf.

- Brahm NC et al.: Commonly prescribed medications and potential false-positive urine drug screens. Am J Health Syst Pharm. 2010;67(16):1344-1350. doi: 10.2146/ajhp090477.

Interessenkonflikte

Die Autorinnen und der Autor geben an, keine Interessenkonflikte zu haben.