Welche Medikamente sollen vor Anästhesien abgesetzt werden?

Übersichtsarbeiten

Übersichtsarbeiten

Moderne Narkoseverfahren sind zunehmend sicherer geworden. Der Artikel gibt einen Überblick, welche wenigen Medikamente dennoch vor Narkose abgesetzt werden sollten.

Modern anesthesia has become safer. This articles summarises which drugs should be stopped nevertheless before anaesthesia.

Die Anästhesie ist für Patienten in den letzten Jahren sehr sicher geworden. Dies ist einerseits auf Verbesserungen in der Gerätetechnik und den Narkoseverfahren, insbesondere auch beim Atemwegsmanagement, zurückzuführen und andererseits in den heute zur Verfügung stehenden Narkotika begründet. Wirklich schwerwiegende unmittelbar lebensbedrohliche Nebenwirkungen wie anaphylaktischer Schock oder Leberzellnekrosen durch Narkosemedikamente sind selten und die maligne Hyperthermie als lebensbedrohliche Erkrankung bei genetisch disponierten Individuen gut behandelbar. Die anästhesieassoziierte Mortalität konnte in den letzten 40 Jahren auf ein Risiko von 1 : 250.000 Anästhesien gesenkt werden (1).

Hinsichtlich der Medikamentensicherheit ist der Metabolismus heutiger volatiler Anästhetika von großer Bedeutung, da diese die Leber und die Niere praktisch nicht belasten. So beträgt die Metabolisierungsrate von Desfluran nur 0,02 %, von Isofluran 0,2 % und von Sevofluran unter 5 %, während das in Deutschland nicht mehr zugelassene Halothan zu 20 % hepatisch verstoffwechselt wird (2;3).

Hier hat sich ein Wandel vollzogen: Galt in früheren Zeiten noch die Sichtweise, bei Patienten mit einer vorgeschädigten Leber volatile Anästhetika zu meiden, werden diese heute bevorzugt eingesetzt, da sie die Leber nicht belasten, eine quantitativ zu vernachlässigende Metabolisierungsrate aufweisen und sich sogar durch organprotektive Effekte auszeichnen (4). Die organprotektive Wirkung der volatilen Anästhetika Isofluran, Sevofluran und Desfluran begründet deren bevorzugte Auswahl in Zusammenschau mit den Vorerkrankungen des Patienten, zum Beispiel profitieren kardiovaskulär vorerkrankte Patienten von deren Verwendung (4).

Die Begleitmedikation der Patienten spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle:

Als ein unabhängiger Prädiktor für eine perioperative Mortalität ist in verschiedenen Studien das Auftreten von arteriellen Hypotonien identifiziert worden. Galt vor wenigen Jahren noch die Regel, dass eine arterielle Hypotonie unter Narkose „normal“ sei, ist dies unter heutigen Erkenntnissen nicht mehr haltbar. Es konnte ein Zusammenhang zwischen kardialen Ereignissen und der Häufigkeit des Auftretens einer Niereninsuffizienz in Abhängigkeit eines mittleren arteriellen Blutdrucks von unter (MAP) < 55 mmHg und der Dauer der hypotonen Phase nachgewiesen werden (6;7). Aus diesen Erkenntnissen wird heute als ein wesentliches Ziel abgeleitet, Hypotonien während der Narkose zu verhindern. Begleitmedikationen, die eine arterielle Hypotonie unter Narkose begünstigen, müssen daher weggelassen werden. Dies trifft somit verallgemeinernd auf alle Medikamente zu, die den Blutdruck senken.

Ein weiteres praxisrelevantes Beispiel des Einflusses der Dauermedikation unter Narkose betrifft die Gabe von Antidiabetika. Das Ziel ist es, eine Normoglykämie während der Narkose aufrecht zu erhalten. Dabei soll sowohl eine Hypoglykämie als auch eine Hyperglykämie vermieden werden.

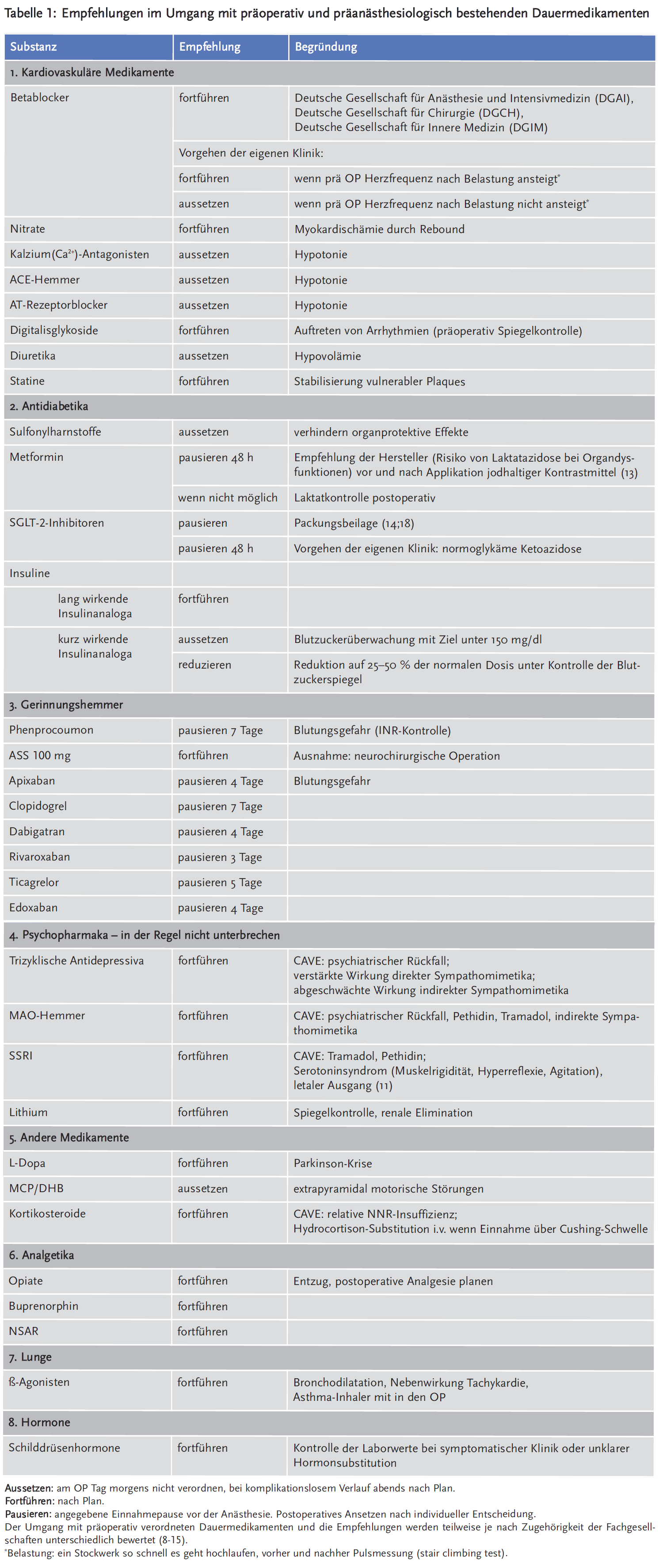

Zur besseren Übersicht haben wir die Empfehlungen im Umgang mit präoperativ und präanästhesiologisch bestehenden Dauermedikamenten tabellarisch zusammengefasst (siehe Tabelle 1). Der Umgang mit präoperativ verordneten Dauermedikamenten und die Empfehlungen werden teilweise je nach Zugehörigkeit der Fachgesellschaften unterschiedlich bewertet (8-15).

Metformin

Antidiabetika sind die am dritthäufigsten verordneten Medikamente, darunter ist Metformin das am häufigsten verordnete orale Antidiabetikum in Deutschland (16). Somit ist Metformin ein orales Antidiabetikum, das viele Patienten mit Typ II Diabetes in der täglichen Medikation erhalten. Eine seltene aber potenziell tödliche Komplikation ist die Laktazidose im perioperativen Verlauf. Die Häufigkeit einer Laktazidose wird mit 3 : 100.000 Patientenjahren angegeben. Wenn sie auftritt, ist die Mortalität mit 39–50 %, hoch (17).

Nach heutiger Sichtweise ist die Hauptdeterminante einer Laktazidose im Zusammenhang mit Metformin nicht die Interaktion mit einer Allgemeinanästhesie, sondern die Kumulation bei einer höhergradigen Niereninsuffizienz mit Reduktion der glomerulären Filtrationsrate. Diese kann präoperativ bestehen, oder sich auch postoperativ entwickeln. Eine nicht angepasste Dosierung bei reduzierter glomerulärer Filtrationsrate ist daher der Hauptgrund für eine Laktazidose, weshalb Metformin pausiert werden sollte (17).

Sowohl nach Herstellerangaben als auch nach den Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) muss die Metformingabe entsprechend 48 Stunden vor dem Eingriff pausiert werden (17).

SGLT-2-Inhibitoren

Die seit 2014 eingeführten SGLT-2-Inhibitoren hemmen die renale Glukosereabsorbtion. Der antihyperglykämische Effekt ist abhängig von der Ausscheidung der Nierenfunktion. Ab einer GFR von < 60 ml/min, ist der Einsatz der SGLT-2-Inhibitoren nicht mehr wirksam. Es sind Fälle von normoglykämischer Ketoazidose unter SGLT-2-Medikationen beschrieben (18). Vom Hersteller wurde auf die Notwendigkeit des Absetzens der SGLT-2-Inhibitoren bei akuten Erkrankungen und größeren chirurgischen Eingriffen hingewiesen (19;20). In den Fachinformationen findet sich keine Festlegung auf die präoperative Einnahmepause. Hier empfehlen wir aus Sicherheitsgründen ein 48-stündiges präoperatives Pausieren der Medikamenteneinnahme. Es sollte postoperativ erst bei normaler Nierenfunktion fortgeführt werden.

Ältere Patienten

Im älteren Patientenkollektiv geht die Gabe von Medikamenten mit einem höheren Risiko für das Auftreten eines Delirs einher. Hier sind vor allem Pethidin, Antihistaminika, Spasmolytika, trizyklische Antidepressiva und Atropin zu erwähnen (21).

Arzneimittelinteraktionen treten mit der Anzahl der verordneten Medikamente häufiger auf. Die Gabe von durchschnittlich ca. zehn Medikamenten während eines stationären Aufenthalts ist nicht ungewöhnlich. Somit sind Kenntnisse der Wirkungen, Arzneimittelinteraktionen und Herstellerempfehlungen unverzichtbar, um schwerwiegende Nebenwirkungen zu verhindern. Zur besseren Übersicht haben wir die Empfehlungen im Umgang mit präoperativ und präanästhesiologisch bestehenden Dauermedikamenten tabellarisch zusammengefasst (siehe Tabelle 1). Für die Praxis hat sich im Rahmen von Anästhesien das in der Tabelle wiedergegebene Vorgehen bewährt.

Bei der Unterbrechung der Dauermedikation wird unterschieden, ob die Dauermedikation nur am OP-Morgen ausgesetzt oder über einen längeren Zeitraum präoperativ pausiert wird.

Ein Interessenkonflikt wird von den Autoren verneint.

Wir danken Herrn Dr. C. Degenhardt für die Durchsicht des Manuskripts und die wertvollen Kommentare.