Risiko einer Hyperkalzämie bei unkontrollierter Einnahme von Vitamin D

Aus der Praxis – für die Praxis

Aus der Praxis – für die Praxis

Eine lebensbedrohliche Hyperkalzämie mit akutem Nierenversagen entsteht am häufigsten im Rahmen von Krebserkrankungen oder einer Sarkoidose. Andere Ursachen sind eher selten (1). Im Folgenden werden vier Patienten mit einer Hyperkalzämie beschrieben, die innerhalb von wenigen Monaten in einer nephrologischen Praxis auffielen.

Ein 88-jähriger Patient wird mit einer Verschlechterung seines Allgemeinzustandes unter der Verdachtsdiagnose eines akuten Nierenversagens stationär aufgenommen. Seit einigen Tagen klagt er über Abgeschlagenheit, Übelkeit und Erbrechen. Als Vormedikation erhielt er Torasemid (1 x 2,5 mg), vier Tage vor Aufnahme wurden Edoxaban 30 mg, Lisinopril 10 mg und HCT 12,5 mg abgesetzt. Bei der körperlichen Untersuchung über dem Herzen absolut arrhythmisch, Pulmo basal gedämpft. Weitere Befunde:

Unter der anfänglichen Verdachtsdiagnose eines akuten Nierenversagens bei tumorbedingter Hyperkalzämie (die Vitamin-D-Spiegel trafen erst später ein), erhielt der Patient eine forcierte Diurese mit Furosemid i.v., Prednisolon i.v., Cinacalcet oral und Ibandronsäure i.v. Das Kreatinin besserte sich bis auf 2,3 mg/dl, eGFR (CKD-Epi) 29 ml/min, Kalzium 2,55 mmol/l. Einen Monat später betrug das Kreatinin 2,18 mg/l und das Kalzium 2,57 mmol/l. Eine kleine Tumorsuche erbrachte keine wegweisenden Befunde (Gastro-, Koloskopie, Röntgen-Thorax, Abdomen- und SD-Sonographie, urologisches Konzil), ein Knochenszintigramm, ein Thorax- und Abdomen-CT ebenso wie die Bestimmung des Parathormon-related Proteins wurden nicht durchgeführt. Eine Vitamin-D-Zufuhr durch Vitamintabletten wurde vom Patienten sowie von der versorgenden Tochter und dem Hausarzt verneint. Als einzige Quelle der Vitamin-D-Zufuhr blieben Nahrungsergänzungsmittel (siehe Abbildung 1). Rechnet man die darin enthaltenen Mengen an Vitamin D in den empfohlenen Dosierungen zusammen, kommt man jedoch nicht mal auf 1000 IE Vitamin D pro Tag. Somit bleibt per Ausschluss die Verdachtsdiagnose einer massiven Überdosierung dieser Nahrungsergänzungsmittel.

Eine 51-jährige Patientin mit bekanntem Mammakarzinom stellte sich präoperativ zur Abklärung einer eingeschränkten Nierenfunktion vor. Relevante Befunde:

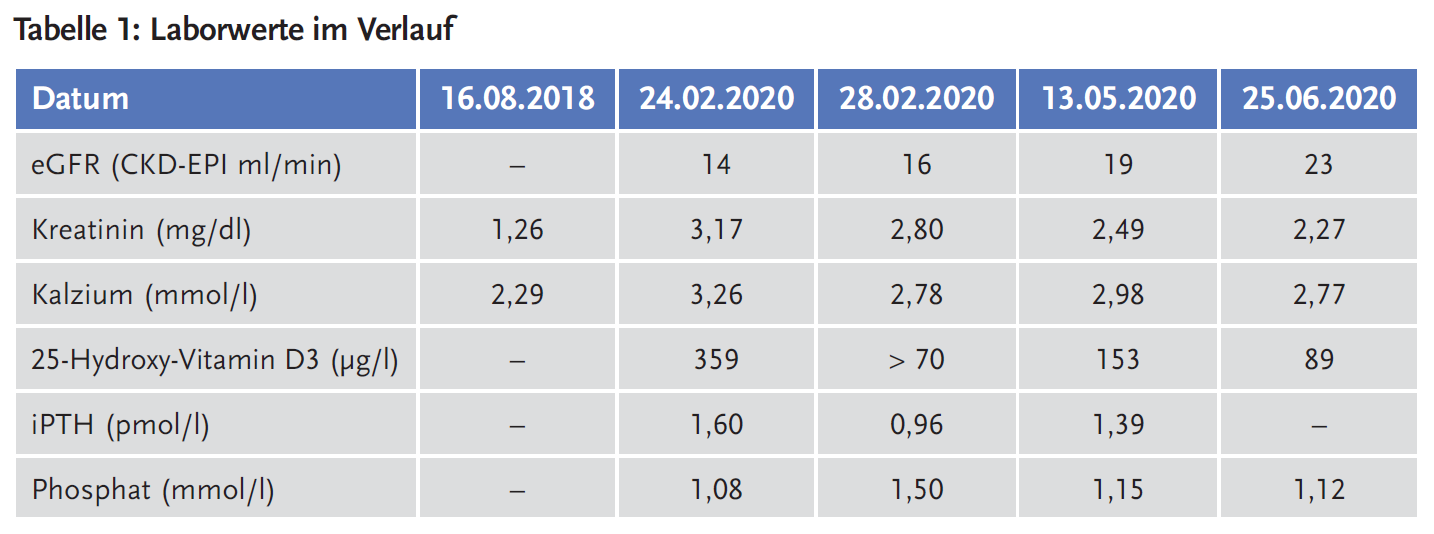

Die Patientin nahm 50.000 IE Vitamin D täglich über sechs Monate, dann für drei Monate 50.000 IE einmal pro Woche. Es erfolgte die stationäre Aufnahme für vier Tage zum Senken des Kalziumspiegels mit forcierter Diurese, kalziumarmer Kost und Vitamin-D-Pause. Der weitere Verlauf unter der Vitamin-D-Pause ist in Tabelle 1 dargestellt. Das Serumkalzium und die Nierenfunktion besserten sich langsam weiter. Als Verdachtsdiagnose ist ein akutes Nierenversagen unter Hyperkalzämie bei vorbestehender chronischer Niereninsuffizienz anzunehmen.

Eine 61-jährige Patientin stellte sich zur Abklärung einer Niereninsuffizienz vor mit folgenden Befunden:

Die gelegentliche Einnahme von Vitamin D wurde von der Patientin erst nach beharrlichem Nachfragen zugegeben, die Dosierung blieb allerdings unbekannt. Eine stationäre Aufnahme wurde trotz Aufklärung über die lebensbedrohliche Hyperkalzämie abgelehnt.

Eine 78-jährige chronische Dialysepatientin erhielt im Rahmen eines sekundären Hyperparathyreoidismus Calcitriol 0,25 µg. Als das Serumkalzium auf 2,9 mmol/l anstieg (Phosphat 1,4 mmol/l, iPTH 9,9 pmol/l) wurde das Calcitriol pausiert. Sechs Wochen nach Absetzen stiegt das Kalzium weiter auf 3,3 mmol/l an. Mithilfe einer Dolmetscherin wurden die Medikamentenvorräte der Patientin zu Hause überprüft: „Tütenprüfung“: Packen sie alle zu Hause auffindbaren Medikamente in eine Plastiktüte und bringen Sie diese mit. Es stellte sich heraus, dass sie über Monate auf eigene Initiative Vitamin-D-Tropfen in unbekannter Menge und verschiedene andere Multivitaminpräparate eingenommen hatte. Weder Hausarzt noch betreuende nephrologische Praxis hatten diese rezeptiert. Die zusätzliche Einnahme wurde eingestellt und das Serumkalzium besserte sich wieder langsam über viele Wochen bis auf 2,37 mmol/l.

Im Falle der Dialysepatientin trugen ein sekundärer Hyperparathyreoidismus und die Einnahme von Calcitriol möglicherweise zur Entstehung der Hyperkalzämie bei, hätten diese natürlich aber auch alleine bedingen können. Bei den anderen drei genannten Patienten wurde nur der deutlich erhöhte 25-Hydroxy-Vitamin-D3-Spiegel und die Einnahme von Vitamin D als Ursache von schwerwiegenden Hyperkalzämien gefunden. Sicherlich kann man einwenden, dass nicht mit letzter Sicherheit andere Umstände oder Krankheiten ausgeschlossen wurden, die zu der Hyperkalzämie beigetragen haben könnten (2) (keine Bestimmung PTH-related Protein, Sarkoidose nicht zweifelsfrei ausgeschlossen usw.).

Als Fazit bleibt unseres Erachtens dennoch bestehen: Für die Einnahme von Vitamin D braucht es eine eindeutige Indikation. Welche Symptome möchte man damit lindern? Welche Prognose soll verbessert werden? Entschließt man sich dann gemeinsam mit dem Patienten zu einer Verordnung, sollten regelmäßige Kontrollen des Serumkalziumspiegels obligat sein.

Ein Interessenkonflikt wird vom Autor verneint.

Dieser Artikel wurde am 8. Februar 2021 vorab online veröffentlicht.