Erfassung und Analyse von Medikationsfehlern in drei zentralen Notaufnahmen Deutschlands – eine prospektive observationelle Studie

Arzneimitteltherapiesicherheit

Arzneimitteltherapiesicherheit

Medikationsfehler in der ambulanten und stationären Krankenversorgung sind ein bekanntes und vielfach diskutiertes Problem. Sie stellen ein gesundheitsrelevantes, gesellschaftliches sowie ökonomisches Problem dar.Allerdings gibt es über Ausmaß und Häufigkeit von Medikationsfehlern derzeit wenige belastbare Originaldaten. Die vorhandenen Daten aus den Spontanmeldesystemen zu UAW erlauben bekanntlich keine validen Rückschlüsse auf die reale Häufigkeit von Problemen und die dadurch verursachten Folgen für die Gesundheit in der Bevölkerung. Um die Bedeutung von Medikationsfehlern für die Arzneimittelsicherheit in der Bevölkerung realistisch einschätzen und Maßnahmen ableiten zu können, sind repräsentative, häufigkeitsbezogene und somit belastbare Daten aus der klinischen Praxis notwendig. Das BfArM führt daher eine prospektive observationelle multizentrische Studie an drei zentralen Krankenhausnotaufnahmen der Schwerpunkt- und Maximalversorgung in Deutschland durch, die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gefördert wird. Über einen Zeitraum von jeweils einem Jahr werden pro Krankenhausnotaufnahme alle UAW-assoziierten Notaufnahmen identifiziert und Daten zu möglichen Ursachen der UAW, darunter auch Medikationsfehler, erhoben werden.

Um die Bedeutung von Medikationsfehlern für die Arzneimitteltherapiesicherheit in der Bevölkerung realistisch einschätzen zu können, sind häufigkeitsbezogene Daten aus der klinischen Praxis notwendig, die das Ausmaß der Problematik im Kontext von anderen Ursachen für UAW zu erfassen erlauben. Die zu Medikationsfehlern vorhandenen Daten aus den bundesweiten Spontanmeldesystemen, den Pharmakovigilanzzentren und den Critical Incident Reporting Systemen (CIRS) sowie den Schlichtungsstellen der Landesärztekammern basieren auf den Verdachtsmeldungen bzw. Berichten zu Fällen und liefern daher keine Häufigkeitsdaten. Somit können keine Rückschlüsse auf das wahre Ausmaß des Problems und die dadurch verursachten Folgen für die Gesundheit in der Bevölkerung gezogen werden. Schätzungen der Pharmakovigilanzzentren zufolge und nach Berechnungen aus Analysen von Krankenhausnotaufnahmen im Zusammenhang mit UAW sind ca. 20–25 % der schweren UAW durch fehlerhafte Prozesse in der Verschreibung, Dispensierung oder Verabreichung/Einnahme von Arzneimitteln bedingt und somit Medikationsfehler (1). Eine rein fallbezogene Datenerhebung lässt zudem keine Rückschlüsse auf die Relevanz von Medikationsfehlern im klinischen Alltag zu. Im Vergleich zu retrospektiven Auswertungen wird bei Studien mit direkter Beobachtung auch eine deutlich höhere Anzahl unerwünschter Ereignisse erfasst (2).

Im Rahmen des Aktionsplans AMTS vom BMG geförderte Projekte erbrachten unabhängig voneinander das Ergebnis, dass etwa 20–25 % der UAW durch Medikationsfehler verursacht sind (1). Arbeiten aus den Niederlanden, in denen 334 Fälle von UAW-assoziierten Notaufnahmen analysiert wurden, berichten, dass über 20 % der Kosten für UAW-assoziierte Krankenhauseinweisungen vermeidbar gewesen wären, woraus sich eine ähnliche Größenordnung von Fehlern ableiten lässt (3). In einem systematischen Review der Daten zu Krankenhausaufnahmen bei Kindern wurde berichtet, dass knapp 5 % der Notaufnahmen bei Kindern durch unerwünschte Arzneimitteleffekte bedingt waren, worunter jedoch 20–70 % als potenziell vermeidbar bezeichnet wurden (4). Daten aus Australien zu 370 UAW-bedingten Krankenhauseinweisungen zeigen, dass darunter 15 (4,1 %) potenziell vermeidbar gewesen wären (5). In einer Studie aus Belgien waren 439 (11,2 %) von 3904 Krankenhausnotaufnahmen durch UAW bedingt und darunter wurden 209 (47,6 %) Fälle als vermeidbar bezeichnet (6). In einer Untersuchung aus Irland waren unter 1258 Patienten, die in die Notaufnahme eines Universitätsklinikums kamen 8,8 % (n = 75) durch UAW bedingt und darunter über 50 % möglicherweise bzw. definitiv vermeidbar (7). Eine vergleichende Untersuchung zu Medikationsfehlern in Krankenhäusern aus Großbritannien und Deutschland ergab Medikationsfehlerraten von 8,0 % vs. 2,4 % (8).

Das Geschlecht ist zudem ein bedeutender Einflussfaktor für UAW (9). Während die Inzidenz und Prävalenz von UAW bei Frauen höher liegt als bei Männern (Morbidität), verhält es sich mit der Mortalität umgekehrt (10). Unterschiede in der Bioverfügbarkeit, in der Aufnahme und im Abbau von Arzneimitteln sowie genetische und kulturelle Einflüsse wurden als ursächliche Faktoren für das häufigere Auftreten von Nebenwirkungen bei Frauen im Vergleich zu Männern verantwortlich gemacht (11). Frauen haben in der Regel eine höhere Exposition bei der gleichen Dosis an Arzneimitteln verglichen mit Männern (12;13). Diese Unterschiede in der Arzneimittelexposition können am unterschiedlichen Body Mass Index oder an Unterschieden in der Zusammensetzung des Körperwasser- und Körperfettanteils liegen, aber auch an Unterschieden in der Aktivität Arzneimittel metabolisierender Enzyme oder Transporter. Höhere Blutspiegel von Arzneimitteln können zu verstärkten und verlängerten Effekten sowie unerwünschten Wirkungen führen, weshalb Frauen in der Regel tendenziell eher niedrigere Dosierungen als Männer benötigen (14). Hinzu kommt, dass Frauen bei Problemen eher ärztliche Beratung in Anspruch nehmen und häufiger Arzneimittel verschrieben bekommen als Männer, weshalb sie auch in den UAW-Spontanmeldungen stärker repräsentiert sind (15).

Um zukünftig Maßnahmen zur Fehlervermeidung entwickeln und implementieren zu können, sind valide und repräsentative Daten für Analysen des realen Ausmaßes und der Ursachen von Medikationsfehlern notwendig. Daher bedarf es gezielter prospektiver Untersuchungen, mit denen die Inzidenz und Prävalenz von auf Medikationsfehlern beruhenden UAW erfasst werden.

Maßgeblich für den gesundheitlichen Schaden durch Medikationsfehler in der Bevölkerung ist die Schwere des als UAW beschriebenen Ereignisses. Die Schwere von UAW im Allgemeinen lässt sich an den klinischen Konsequenzen messen, die ein solches Ereignis bedingt, wie z. B. die Notwendigkeit einer Krankenhausaufnahme. Das BfArM führt vor diesem Hintergrund in Kooperation mit drei zentralen Krankenhausnotaufnahmen der Schwerpunkt- und Maximalversorgung in Deutschland eine prospektive observationelle multizentrische Studie durch, in der über einen Zeitraum von jeweils einem Jahr pro Krankenhausnotaufnahme UAW-assoziierte Notaufnahmen erfasst werden sollen.

Ein wichtiges Auswahlkriterium für die Studienzentren ist, dass der weitaus überwiegende Anteil aller aufgenommenen erwachsenen Patienten des Klinikums dort gesehen wird. Der Beobachtungszeitraum pro Patient liegt bei der Dauer des Krankenhausaufenthaltes, der durch die UAW verursacht wurde. Innerhalb dieser Kohorte sollen Daten zu Medikationsfehlern als mögliche Ursachen für die UAW erhoben werden. Das Projekt zielt hierbei insbesondere auf die Gewinnung von Daten zur Häufigkeit von Medikationsfehlern, die zu gesundheitlichen Schäden führen und die Durchführung von Produkt- und Prozessanalysen von Medikationsfehlern ab. Besondere Schwerpunkte liegen insbesondere auf der Ermittlung von:

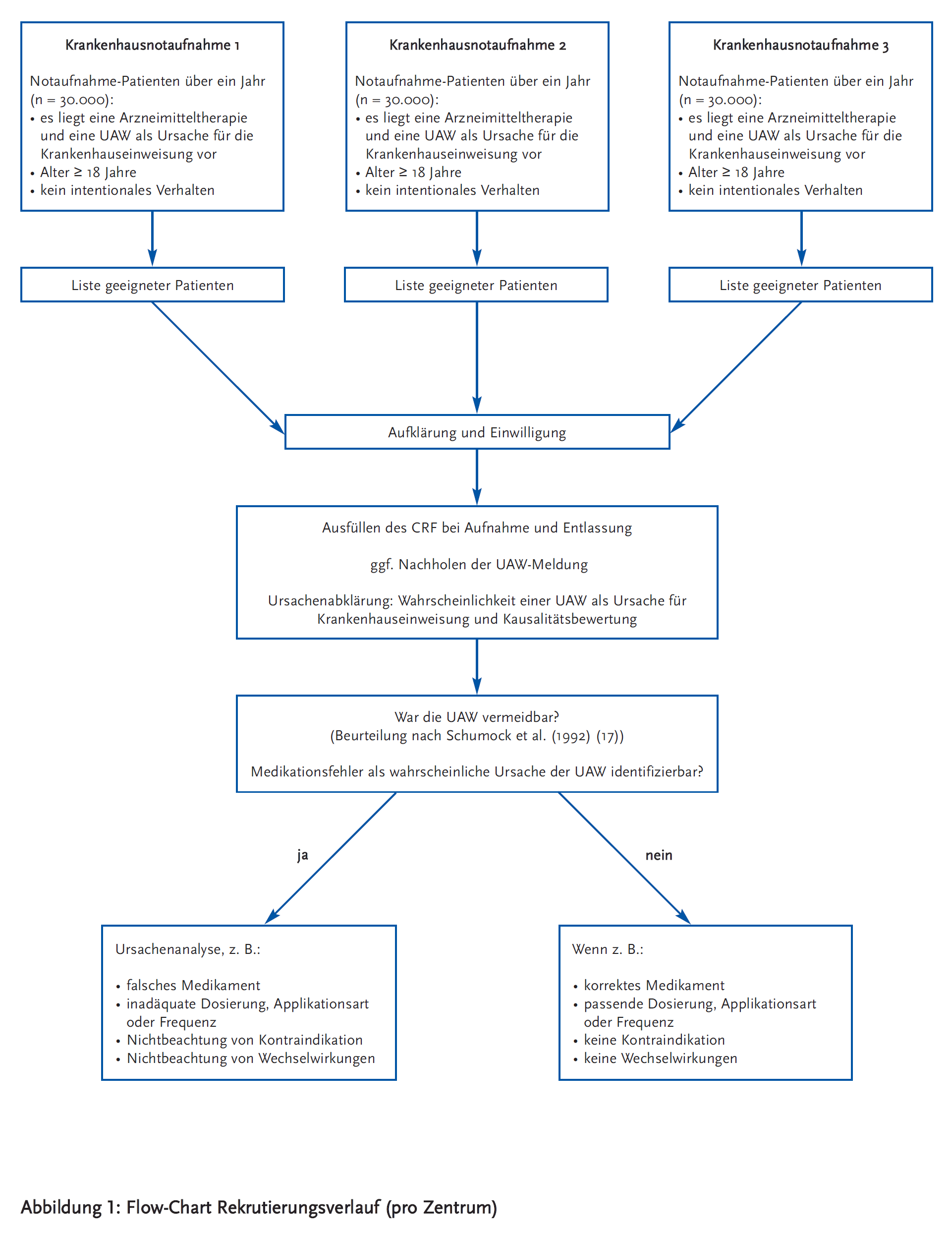

Hierfür werden über jeweils ein Jahr in jeder Krankenhausnotaufnahme anhand der WHO-UMC-Kriterien (16) durch den Studienarzt alle Fälle (= Aufnahmen von Patienten) identifiziert werden, bei denen aufgrund der Medikamentenanamnese, der Symptome bzw. der Laboruntersuchungen eine UAW in Folge einer Arzneimitteltherapie möglich, wahrscheinlich oder sicher ist. Nach entsprechender Aufklärung und Einverständniserklärung werden sie in die Studie eingeschlossen. Ferner wird geprüft, ob der Fall bereits „spontan“ an das BfArM gemeldet wurde und fehlende Meldungen werden in einer solchen Form nachgeholt, dass erkennbar wird, dass sie aus dem Projekt stammen (siehe Abbildung 1).

Während der Beobachtungszeit über die Dauer des stationären Aufenthaltes ist es für jeden Patienten vorgesehen, möglichst umfassend Daten für die Kausalitätsbewertung der UAW und die Ursachenanalyse der identifizierten Medikationsfehler zu erheben. Hierfür werden Aufnahme- und Entlassungsdiagnosen, Krankenhausoperationen und Prozeduren (OPS) sowie PZN-Nummern der eingenommenen Medikamente erfasst und ergänzende Dokumente wie Entlassungsberichte, toxikologische Gutachten und ggf. Obduktionsbefunde hinzugezogen. Ferner werden Informationen über die Krankenhausliegedauer, Medikationsänderungen, Verordnungen von Heil- und Hilfsmitteln sowie weitere schwere UAW und Todesfälle dokumentiert.

Bei der Durchführung dieses Projekts arbeitet das BfArM eng mit der AkdÄ zusammen, die zeitgleich ein Projekt zur Erfassung von Medikationsfehlern in ihrem Spontanmeldesystem durchführt. Die Auswertungen sollen erlauben, wirksame Maßnahmen zur zukünftigen Verringerung oder Vermeidung von Medikationsfehlern zu erarbeiten und zu empfehlen. Darüber hinaus sollen sie weiterführende Untersuchungen anregen, die zur Ursachenklärung beitragen sowie als eine Grundlage für edukative und informative Maßnahmen (z. B. Hinweise in den Fachinformationen oder Behandlungsleitlinien) herangezogen werden können, um in Zukunft bestimmte Medikationsfehler zu vermeiden.

Medikationsfehler werden in der Bevölkerung und der Fachöffentlichkeit als wichtiges gesundheitliches und ökonomisches Problem wahrgenommen. Gegenwärtig gibt es nicht genügend belastbares Datenmaterial, das Analysen zu Ausmaß, Ursachen und Folgen von Medikationsfehlern ermöglicht. Das Forschungsprojekt des BfArM dient der Ermittlung von Häufigkeiten sowie der Analyse von Medikationsfehlern und ihren Ursachen. Zudem soll es ermöglichen, Maßnahmen zu ihrer Vermeidung zu erarbeiten.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Abteilung Forschung

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn