Ein kurzer Einblick in die Nationale Versorgungsleitlinie Diabetes mellitus Typ 2 – Abschnitt Diagnostik

Das aktuelle Thema

Das aktuelle Thema

Weiterer Autor: Prof. Dr. med. Ulrich A. Müller, Jena

Die NVL Typ-2-Diabetes (1) hat sich zu einer umfangreichen Leitlinie entwickelt, sodass es nicht mehr möglich ist, alle Teile und Aspekte gleichzeitig zu aktualisieren und zu publizieren. Nachdem im Jahr 2021 die Teile „partizipative Entscheidungsfindung“ und „medikamentöse Therapie“ erschienen sind, wurde am 15. Mai 2023 zusätzlich der Diagnostikteil veröffentlicht.

In diesem Artikel möchten wir Sie kurz mit den wichtigsten Neuerungen vertraut machen.

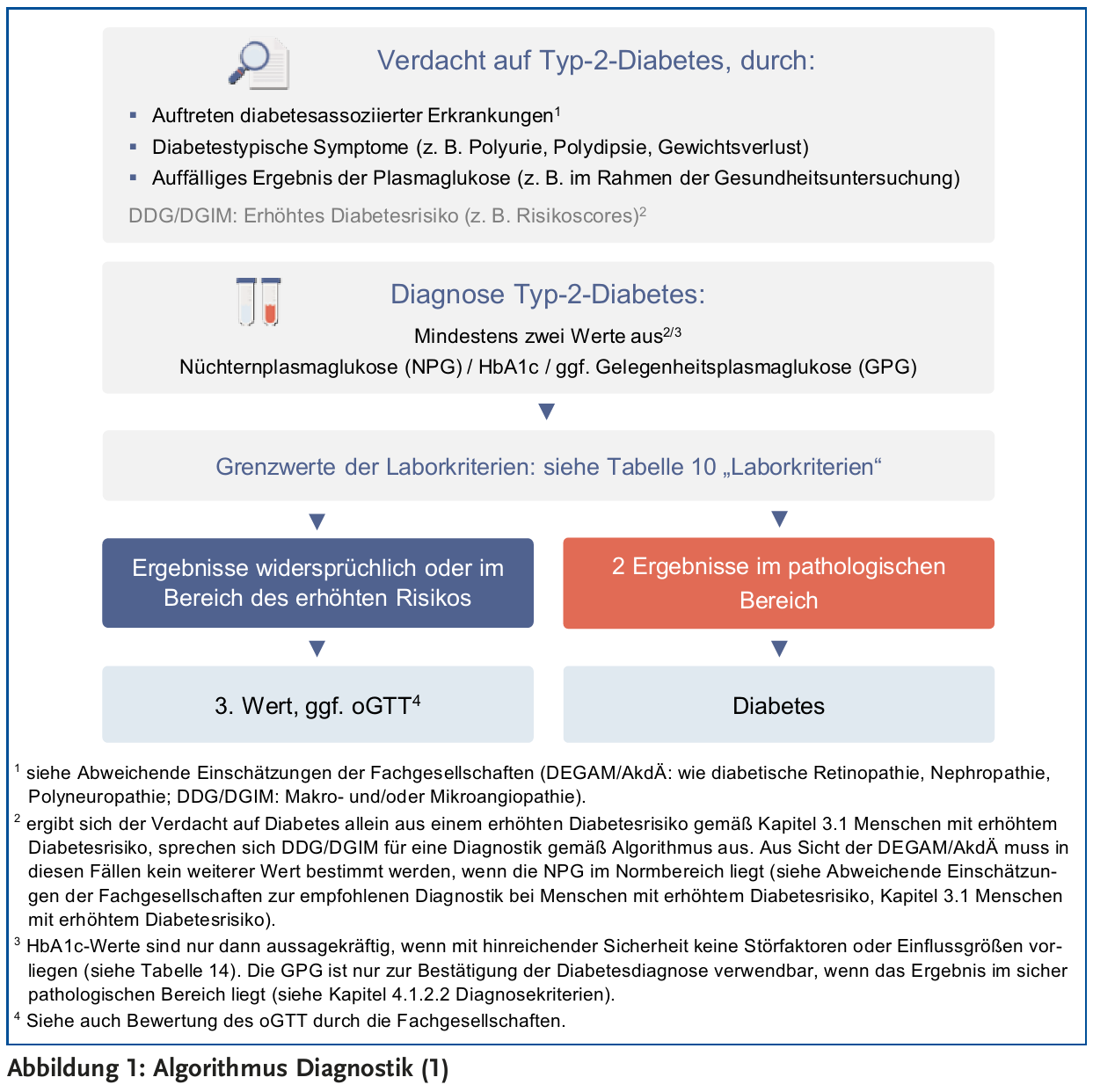

Laboruntersuchungen für die Diagnose eines Typ-2-Diabetes sollen durchgeführt werden, wenn der Verdacht auf einen Typ-2-Diabetes besteht.

Dies sind insbesondere:

Die Diagnose Diabetes soll auf Grundlage bestätigter Laborwerte gestellt werden (mindestens zwei Werte). Folgende Überlegungen sind dabei zu berücksichtigen:

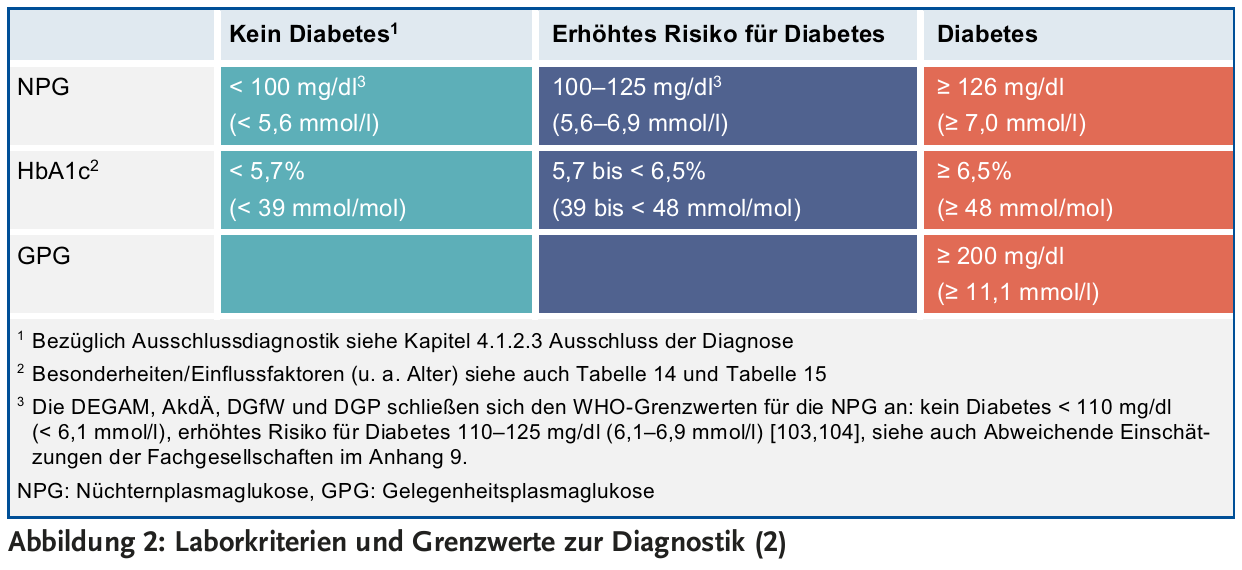

Die Diagnose wird als bestätigt angesehen, wenn zwei Ergebnisse der Laborwerte (NPG + HbA1c, NPG + GPG, 2x NPG, HbA1c + GPG) im pathologischen Bereich liegen. Die GPG ist nur zur Diagnosestellung zu verwenden, wenn das Ergebnis eindeutig im pathologischen Bereich liegt. Ergebnisse von Laborparametern, die in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mittels standardisierter und qualitätsgesicherter Labormethode bestimmt wurden, können zur Diagnose herangezogen werden.

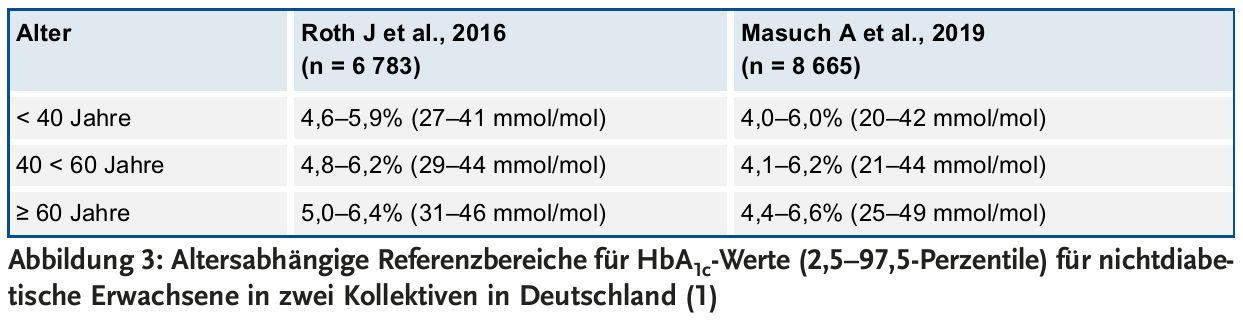

Eine Zusammenfassung des Diagnose-Algorithmus zeigt Abbildung 1. Die Grenzwerte, die für die Beurteilung der Tests empfohlen werden, sind in Abbildung 2 dargestellt. Die altersabhängigen Referenzbereiche für HbA1c-Werte finden sich in Abbildung 3 wieder.

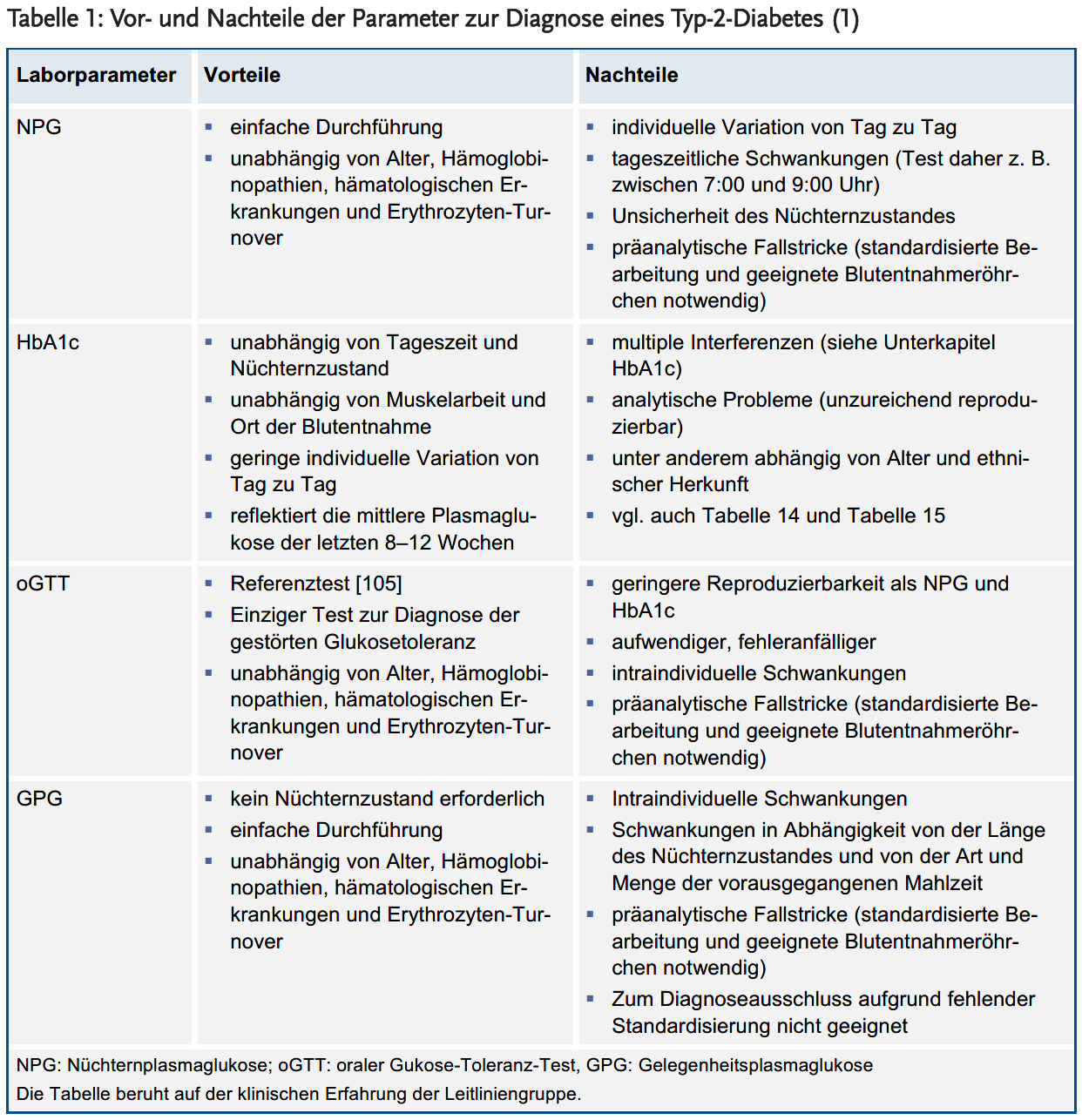

Die AkdÄ und die DEGAM vertreten die Position, dass der oGTT in der hausärztlichen Praxis keinen Stellenwert in der Diagnostik des Typ-2-Diabetes hat. Der Aufwand für die Durchführung des Tests ist groß, die Reliabilität ist mäßig, was auch die Validität hinsichtlich diabetesassoziierter Folgeerkrankungen betrifft.

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und die Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) vertreten hier eine leicht abweichende Position und befürworten die Durchführung des oGTT zum Beispiel zur Feststellung einer gestörten Glukosetoleranz. Die Bewertung der unterschiedlichen Parameter zur Diagnose eines Typ-2-Diabetes ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Der HbA1c-Wert steigt auch bei Menschen ohne Diabetes mit zunehmendem Alter an. Dies zeigen auch Untersuchungen an zwei großen Kollektiven mit nicht diabetischen Erwachsenen aus Deutschland. Bei unveränderter Glykämie steigt der gemessene HbA1c um etwa 0,1 Prozentpunkte pro Lebensdekade. Der HbA1c von 7,5 % einer 30-jährigen Person ist ein HbA1c von 8,0 % einer 80-jährigen Person. Wohlgemerkt bei identischen mittleren Blutzuckerwerten.

Der HbA1c-Wert hat daher als Diagnosekriterium für Menschen ≥ 60 Jahren ein geringeres Gewicht. Für Ergebnisse nahe des diagnostischen Grenzwertes von 6,5 % (6,5–7,0 %) ist insbesondere in dieser Altersgruppe die Aussagekraft eingeschränkt, um eine Diagnose zu bestätigen.

Im Rahmen der Erstellung des Diagnostik-Kapitels wurde auch die Frage diskutiert, bei welchen Nüchtern-Plasmaglukosewerten denn ein Typ-2-Diabetes ausgeschlossen ist. Die WHO gibt hierfür einen Grenzwert von < 110 mg/dl (< 6,1 mmol/l) an. Bei Werten zwischen 110 und 125 mg/dl (6,1–6,9 mmol/l) spricht die WHO von einem erhöhten Diabetesrisiko. Diesen Grenzwerten der WHO haben sich die Vertreter der AkdÄ und der DEGAM angeschlossen.

Die Vertreter der DDG/DGIM sehen hingegen erst bei Nüchtern-Plasmaglukosewerten < 100 mg/dl (5,6 mmol/l) einen Diabetes mellitus als ausgeschlossen an. Dies führt aus der Sicht der Vertreter der AkdÄ und der DEGAM dazu, dass mehr Personen durch eine Diagnose verunsichert werden, ohne dass dem ein Nutzen für diese Personengruppe entgegensteht.

Die Autoren geben an, keine Interessenkonflikte zu haben.