Die Höhenkrankheit

Übersichtsarbeiten

Übersichtsarbeiten

Wir berichten über das heutige Wissen, die Prophylaxe und die Therapie der Höhenkrankheit.

We report on the current knowledge of mountain sickness, the prophylaxis and therapy.

Wir hatten im Jahr 2015 über die Prophylaxe der Höhenkrankheit mit Acetazolamid (Diamox®) berichtet (1). Bei einer NNT von 3–6 hatten wir vorsichtig das leider recht nebenwirkungsträchtige Medikament empfohlen. Nun erscheint in JAMA (2) eine Zusammenfassung über den heutigen Wissensstand, die wir hier zusammen mit anderen neueren Übersichtsarbeiten (3-6) in Anlehnung an unsere frühere Darstellung referieren. Die vorliegende Zusammenstellung wendet sich nicht an den Spezialisten, sondern an den Arzt, dessen Patienten zum Bergsteigen und Skilaufen gehen und nach dieser Erkrankung fragen.

Auf Einzelheiten der Auswirkungen der Hypoxie u. a. gehen wir nicht ein. Das Literaturverzeichnis beinhaltet neuere Arbeiten, die sich zum Teil mit den theoretischen Überlegungen, zum Teil mit der Therapie und Prophylaxe beschäftigen. Sie sind dem näher interessierten Leser empfohlen.

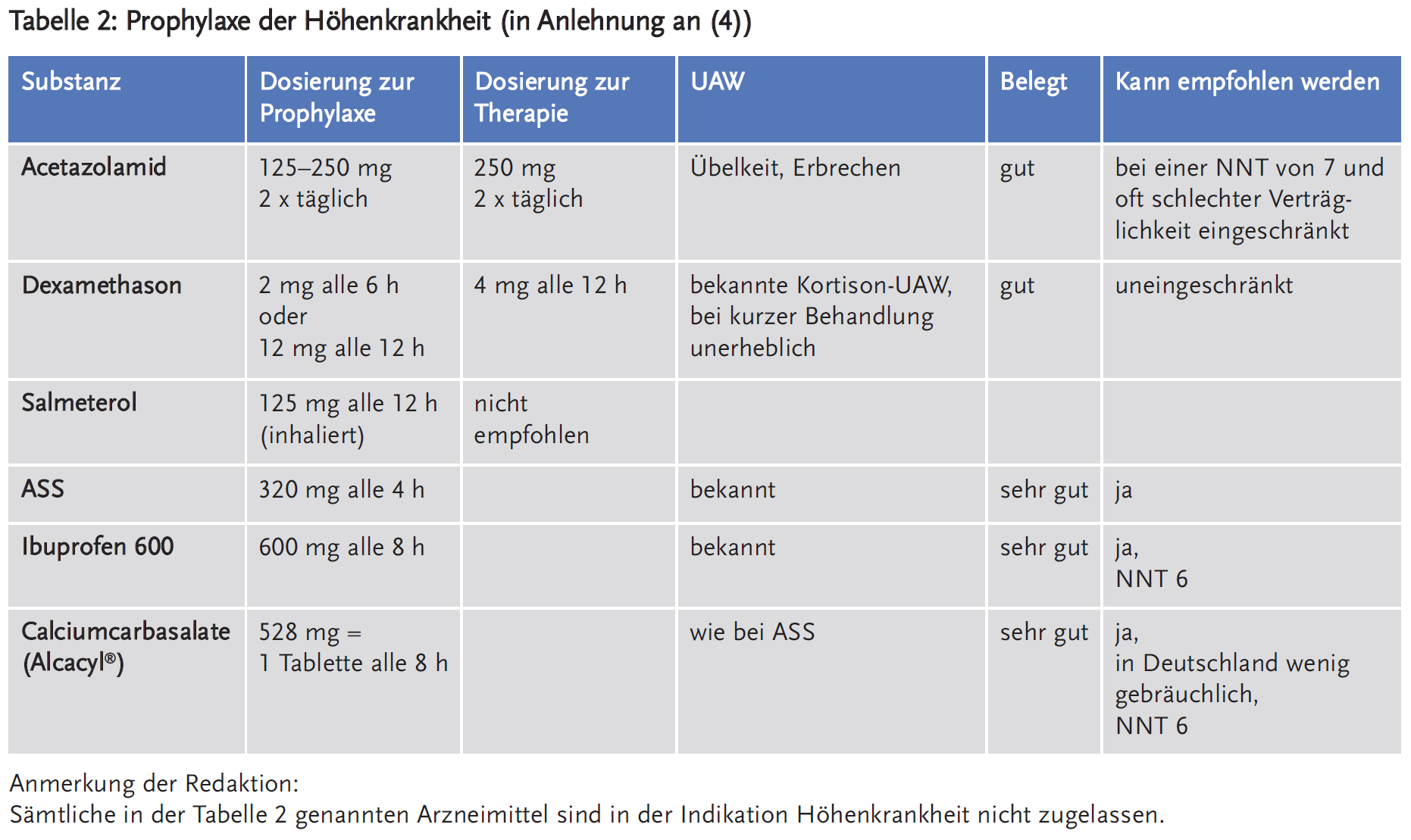

Wenn der durchschnittliche Skifahrer oder Bergsteiger sich die empfohlene Zeit nehmen würde, wäre schon der halbe Urlaub verbraucht. Insofern kann es nicht wundern, dass die Autoren der genannten Studien nach einer medikamentösen Therapie suchen, die bei denen greift, die diese Vorsichtsmaßnahmen nicht einhalten können oder wollen. Tabelle 2 gibt Auskunft über die Möglichkeiten der medikamentösen Therapie und ihrer Beurteilung.

Die Höhenkrankheit wird nach dem Lake Louise Score (LLS) wie folgt definiert: Eine Höhenkrankheit besteht, wenn eine Person sich in einer Höhe über 2500 m befindet, Kopfschmerzen hat und folgende Symptome aufweist:

Die Wirksamkeit von ASS, Ibuprofen und Dexamethason (siehe Tabelle 2) wird u. a. dadurch erklärt, dass es unter der Hypoxie zu entzündlichen Prozessen kommt, die durch die genannten Substanzen unterdrückt werden (6). Bemerkenswert ist aber, dass nicht alle Erkrankungen mit Kopfschmerzen einhergehen, sondern das von vornherein die anderen Symptome des LLS im Vordergrund stehen können, besonders die allgemeine Schwäche. Wie weit diese anderen Symptome, die der LLS aufzählt, durch die Medikamente (vgl. Tabelle 2) beeinflusst werden, ist der Literatur schwer zu entnehmen. Betrachtet man sich die Tabelle 2, so drängt sich der Gedanke auf, dass das allen Ärzten bekannte und bewährte ASS anderen Lösung vorzuziehen ist.

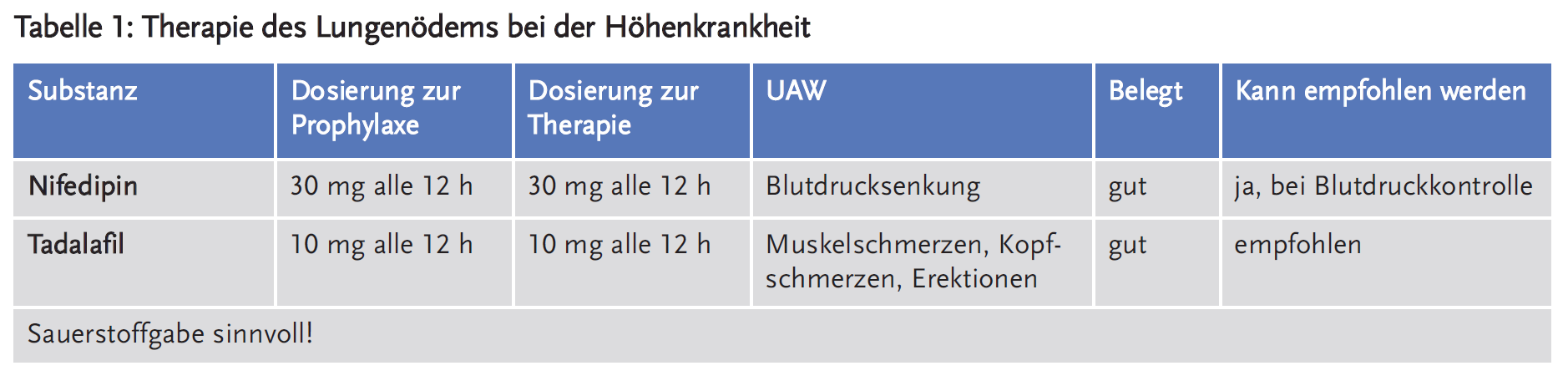

Die beste Prophylaxe der Höhenkrankheit ist die Adaptation. Wird diese nicht eingehalten, kommt eine medikamentöse Prophylaxe infrage. Hierbei drängt sich das altbekannte ASS auf, da es wohl kaum ein Medikament gibt, über das der Arzt und häufig auch der Laie so gut Bescheid weiß wie über dieses. Das Lungenödem infolge der Höhenkrankheit ist eine lebensbedrohliche Situation, die energische Maßnahmen (siehe Tabelle 2), Sauerstoffgabe und raschen Abtransport in tiefere Lagen erfordert. Wie weit die in Tabelle 1 genannten Medikamente neben dem Kopfschmerz auch die übrigen Symptome der Höhenkrankheit, zusammengefasst im Lake Louise Score (LLS), beeinflussen, ist der Literatur nicht eindeutig zu entnehmen

Ein Interessenkonflikt wird vom Autor verneint.