Klinische Studien zu Arzneimitteln – Wo ist der Haken? Studientypen – ohne Kontrolle geht nichts

Rubrik: Evidenzbasierte Medizin

Wer evidenzbasiert argumentiert, bezieht sich auf den aktuellen Wissensstand aus Studien, nicht nur auf persönliche Erfahrungen oder auf die Meinung von Experten. Das bloße Zitat einer Studie ist aber noch keine evidenzbasierte Argumentation. Studien bieten keine unumstößlichen Wahrheiten, sondern Ergebnisse statistischer Analysen. Jeder Studientyp hat dabei spezifische Stärken und Schwächen. Diese Artikelreihe konzentriert sich auf klinische Studien, die experimentell Wirksamkeit und Verträglichkeit von Arzneimitteln prüfen. In kurzen Beiträgen möchten wir Sie mit dem nötigen „Werkzeug“ ausstatten, um klinische Studien zu Arzneimitteln kritisch zu lesen und sich Ihre eigene, evidenzbasierte Meinung zu bilden.

Angenommen, Sie haben in Ihrem Strandurlaub unfreiwillig Kontakt mit einer Qualle gehabt. An Ihrem Rücken breitet sich ein tiefroter, brennender Ausschlag aus. Doch Sie haben Glück im Unglück. Hilfsbereite Mitmenschen kommen auf Sie zu und bieten Ihnen eine Salbe an. Sie bedanken sich und stellen fest, dass Ihnen jeder zu einer anderen Salbe rät. Von wem nehmen Sie die Salbe an?

- Der Bademeister: „Ich nehme diese Salbe seit Jahren bei allen, die einen Quallenstich hatten. Damit ist der Hautausschlag ruckzuck weg. “

- Der Eisverkäufer vom Strandkiosk: „Das trifft hier ständig jemanden. Wie oft ich schon Quallenstiche an diesem Strand gesehen habe! Am besten geht es den Leuten, die diese Salbe hier nehmen. Mit dem anderen Zeug sehen Sie nächste Woche noch verbrannt aus, aber damit sind Sie morgen wieder fit.“

- Das Paar mit Kind: „Wir wurden letzte Woche alle am selben Tag von Quallen gestochen. Die Salbe von dem Bademeister hat nur für einen von uns gereicht, also haben wir in unserer Reiseapotheke gekramt, aber die Tube war auch schon halb leer. Unsere Vermieterin hatte zum Glück noch etwas in ihrem Schrank liegen. So kam es also, dass wir alle eine andere Salbe benutzt haben – und diese hier, die hat eindeutig am besten geholfen!“

Jeder argumentiert hier unterschiedlich. Der Art und Weise ihrer Begründung entsprechen drei verschiedenen Studientypen. Arzneimittelstudien lassen sich durch zwei zentrale Merkmale unterscheiden:

- Erhielten die Patienten das Arzneimittel im Rahmen der Studie (interventionelle Studie) oder im Rahmen der üblichen medizinischen Versorgung (Beobachtungsstudie)?

- Erhielten alle Patienten das gleiche Arzneimittel (unkontrollierte Studie) oder gab es mindestens zwei Gruppen mit verschiedenen Behandlungen (kontrollierte Studie)?

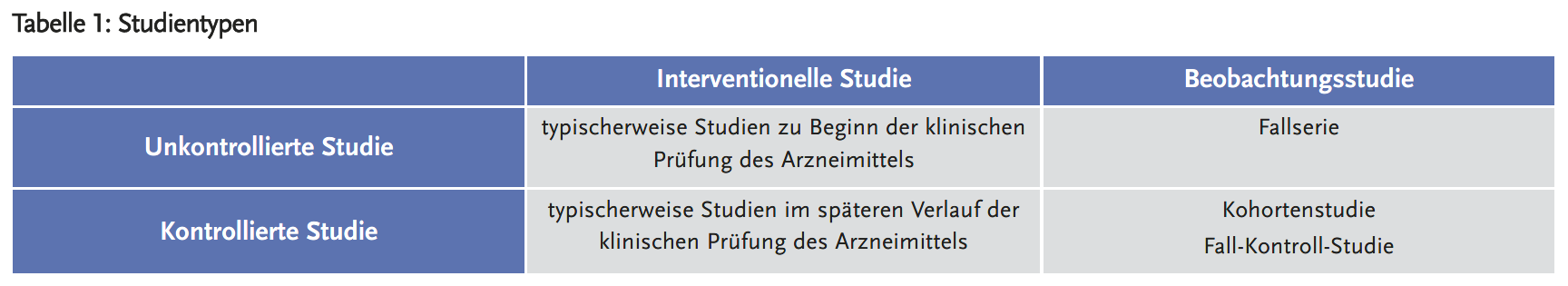

Der Bademeister berichtet über mehrere Badegäste mit gleicher Behandlung (unkontrollierte Studie), der Eisverkäufer über die Beobachtung zweier Gruppen mit unterschiedlicher Behandlung (kontrollierte Beobachtungsstudie) und die Familie über den experimentellen Vergleich verschiedener Salben (kontrollierte Interventionsstudie). Unkontrollierte Studien werden auch „einarmige“ Studien genannt, da sie nur über einen Studienarm verfügen. Kontrollierte Studien können dementsprechend auch als „mehrarmige“ Studien bezeichnet werden.

Studientypen

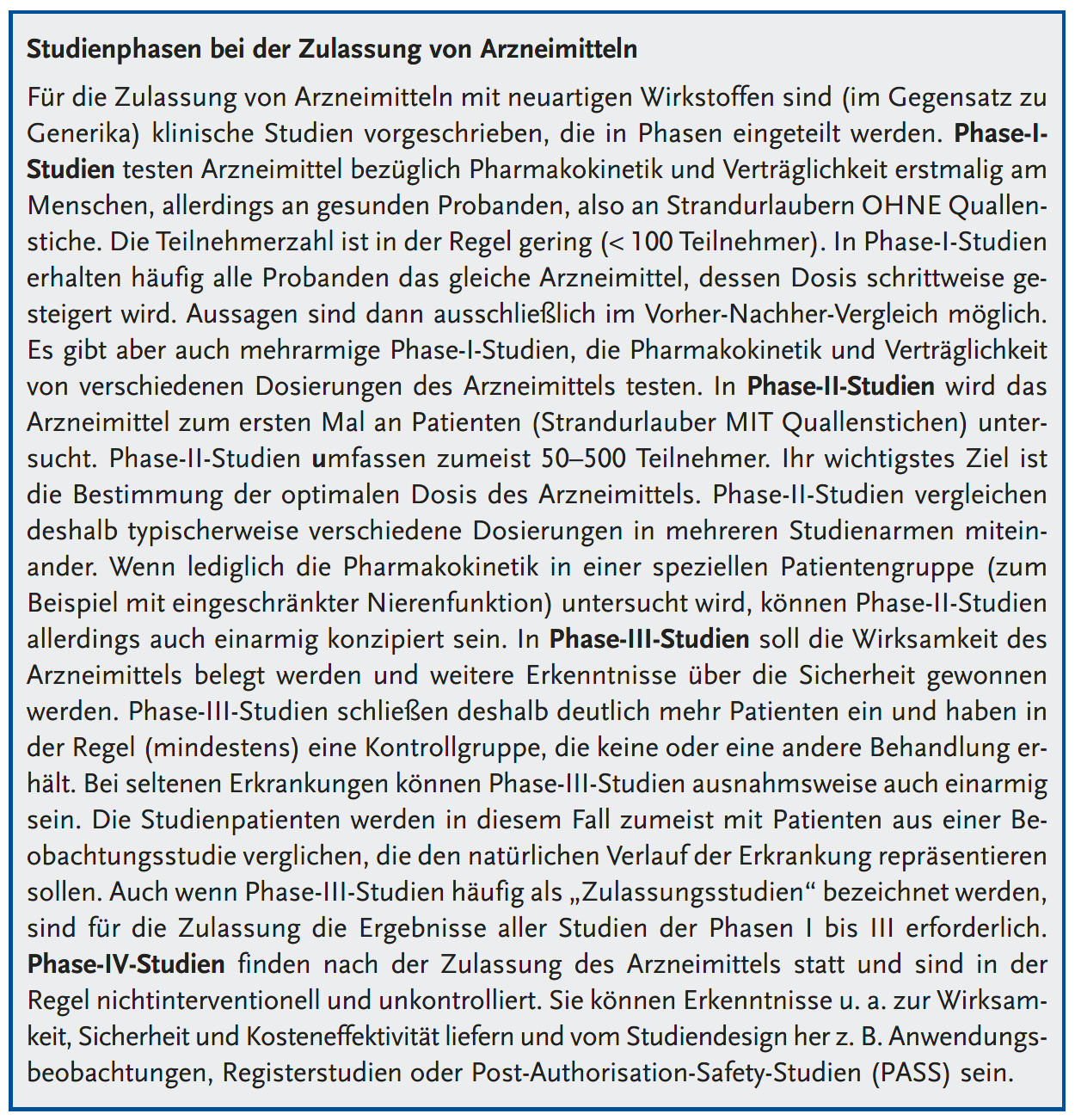

Unkontrollierte Studie: Durch den Bademeister erhielten alle Badegäste die gleiche Salbe. Es lässt sich nicht beurteilen, ob diese Salbe besser wirkt als bloßes Abwarten. Möglicherweise wäre der Hautausschlag ohne die Salbe genauso schnell (oder sogar schneller) abgeklungen. Außerdem ist keine Aussage dazu möglich, ob die angewandte Salbe besser wirkt als andere Behandlungsoptionen. Unkontrollierte interventionelle Studien stehen typischerweise am Beginn der klinischen Arzneimittelprüfung (Tabelle 1). Diese Studien können auf häufige, schwerwiegende Unverträglichkeiten hinweisen, aber sie können keine belastbaren Aussagen zur Wirksamkeit des Arzneimittels treffen.

Kontrollierte Beobachtungsstudie: Der Eisverkäufer berichtet von seiner Beobachtung zweier (oder mehrerer) Gruppen von Badegästen, die unterschiedliche Salben gegen ihren Hautausschlag erhielten. Es gibt zwei Formen von Beobachtungsstudien: Der Eisverkäufer kann retrospektiv bei den Badegästen mit schneller Besserung des Hautausschlags erfragen, welche Salbe sie benutzt haben (Fall-Kontroll-Studie) oder prospektiv beobachten, wie es den Badegästen mit ihrer jeweils unterschiedlichen Behandlung geht, wenn sie erneut an seinen Kiosk kommen (Kohortenstudie) (Tabelle 1).

In beiden Fällen ist unklar, ob die miteinander verglichenen Gruppen ausreichend ähnlich sind. So ist es beispielsweise denkbar, dass Badegäste mit schwerem Hautausschlag eher in einer Arztpraxis Rat suchen, während Badegäste mit leichten Hautreaktionen eher verschreibungsfreie Salben oder Hausmittel nutzen. In diesem Fall würden die Badegäste, die eine verschreibungspflichtige Salbe anwenden, möglicherweise länger über Beschwerden klagen als die Kontrollgruppe, obwohl ihre Salbe wirksamer ist – weil ihr Quallenstich zu Beginn deutlich schwerer ausgeprägt war als bei den Patienten der Kontrollgruppe. Bei Beobachtungsstudien muss deshalb überprüft werden, ob Kontroll- und Interventionsgruppe in allen relevanten Merkmalen übereinstimmen, d. h. in allen Merkmalen, die den Krankheitsverlauf oder die Wirksamkeit des Arzneimittels beeinflussen. Manche Merkmale sind jedoch schwer vollständig zu erfassen (z. B. nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Kühlen) oder sie werden nicht berücksichtigt, weil ihre Relevanz nicht erkannt wurde (z. B. der Standort des Hotels). Bei Beobachtungsstudien verbleibt deshalb immer eine Restunsicherheit, ob der andersartige Krankheitsverlauf auf das Arzneimittel oder auf Unterschiede zwischen den Gruppen zurückzuführen ist.

Kontrollierte Interventionsstudie: Im dritten Beispiel erhielten die Familienmitglieder unterschiedliche Salben. Es ist anzunehmen, dass die Zuteilung nicht zufällig geschah: Möglicherweise entschied sich die Familie, die als erste verfügbare Salbe dem Familienmitglied zu geben, das die schwerste Hautreaktion hatte. Oder die Mutter hatte bereits gute Erfahrungen mit der Salbe in ihrer Reiseapotheke gemacht und wollte sie deshalb bei ihrem Kind anwenden. Vielleicht bekam aber auch der Vater, der an vielen Allergien litt, die in der Vergangenheit bewährte Salbe. In jedem Szenario hätten Merkmale, die sich höchstwahrscheinlich auf den Krankheitsverlauf auswirken (Schwere der Hautreaktion, Alter des Patienten, Vorerkrankungen), die Zuteilung der Behandlung beeinflusst. Ohne zufällige Zuteilung der Behandlung hat eine kontrollierte Interventionsstudie das gleiche methodische Problem wie die kontrollierte Beobachtungsstudie: Es ist unklar, ob die Unterschiede zwischen den Studienarmen durch das Arzneimittel oder durch Patientenmerkmale bedingt sind. In der Interventionsstudie kann jedoch dem Zufall das Zepter in die Hand gedrückt werden. Abgeleitet vom englischen „random“ (= zufällig) spricht man bei der zufälligen Zuteilung von „Randomisierung“. Die randomisierte kontrollierte Studie – oder auf Englisch „randomised clinical trial“ (RCT) – hat von allen Studientypen die höchste Aussagesicherheit.

Fazit

In der medizinischen Forschung gibt es verschiedene Arten von klinischen Studien. Je nach Studientyp unterscheidet sich die Aussagesicherheit der Studienergebnisse, d. h. die Sicherheit, mit der das Ergebnis der Studie wahr ist. Studien ohne Kontrollgruppe erlauben keine sichere Aussage zur Wirksamkeit oder Verträglichkeit von Arzneimitteln, denn es ist unklar, ob die beobachteten Effekte auf den natürlichen Krankheitsverlauf oder auf das Arzneimittel zurückzuführen sind.

Der nächste Teil der Serie wird sich damit beschäftigen, wie eine Randomisierung ablaufen sollte und warum Studienabbrüche die beste Randomisierung zunichtemachen können.

Interessenkonflikte

Die Autorinnen geben an, keine Interessenkonflikte zu haben.